Son ouvrage : « Ordini di cavalcare »

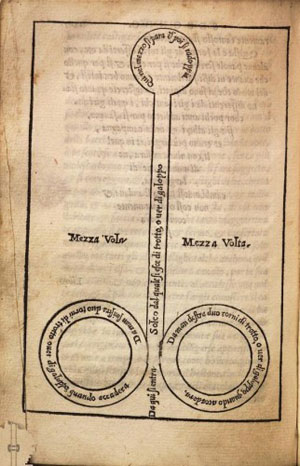

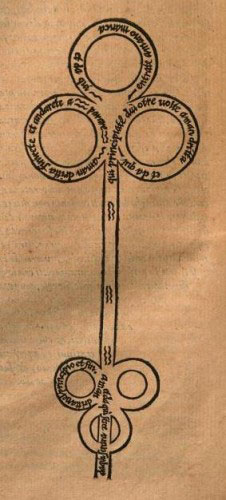

Seconde édition aussi rare que l’originale imprimée à Naples deux ans avant et que plusieurs bibliographes dont le très respecté Jacques-Charles Brunet, ont décrite comme la première. Comme la plupart des éditions vénitiennes de cette époque (et contrairement à la napolitaine de 1550…), celle-ci est très soignée. Le caractère employé est une italique typiquement vénitienne héritée de Jenson puis de son successeur Alde Manuce, les têtes de chapitres sont ornées de lettrines gravées sur bois et les deux planches de plans de terre sont ici en premier tirage dans ce format, le tout sur un papier dont la pureté et la finesse sont toujours étonnants.

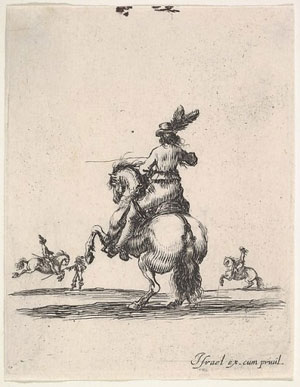

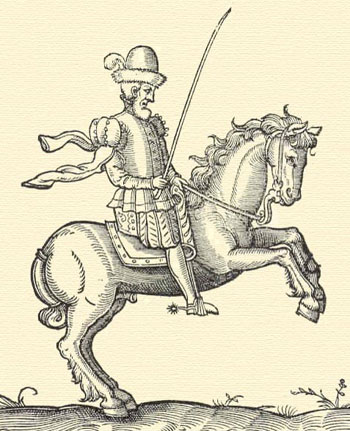

Federico Grisone est le fondateur de l’école d’équitation napolitaine dont l’enseignement va se répandre dans toute l’Europe grâce à la publication de cet ouvrage. Certains de ses élèves comme Pignatelli enseigneront sur place, d’autres comme Claudio Corte exporteront les bases de son enseignement dans les cours de France et d’Angleterre. Dans notre pays, les héritiers de cet enseignement seront Salomon de la Broue, Pierre de La Noue, Menou de Charnizay et surtout Antoine de Pluvinel. Cet ouvrage est donc d’une importance capitale car c’est le premier de toute la littérature équestre moderne à poser en dogme les bases d’une équitation de manège et d’extérieur. Son succès sera énorme car en plus des 16 éditions qui se succéderont en Italie jusqu’en 1620, il sera traduit en français dès 1559, et fera l’objet de 11 rééditions jusqu’en 1610. On trouvera également pendant le seizième siècle des traductions en espagnol, en anglais en portugais et en allemand.

Très bel exemplaire extraordinairement frais et finement relié de cet ouvrage fondateur qui, conformément à la description de l’exemplaire Anderhub, est complet sans les planches de mors qui n’apparaîtront pour la première fois en petit format qu’en 1559 à Padoue chez Gratioso Perchacino. L’ouvrage de Pellegrini relié avec est décrit par Adams (II 588) et semble être dans sa seule et unique édition, il signale que la marque de l’imprimeur est celle de l’atelier de Gryphe, actif à Lyon à la même époque.